UNA ROSA NEL CUORE - IL PRIMO PARAGRAFO

1.1 ROSA, ROSA, ROSA

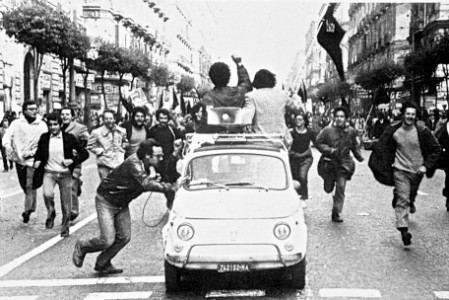

All’epoca di manifestazioni se ne facevano tante. Ci si caratterizzava con gli striscioni. Quelli più imponenti erano retti da aste di legno belle alte, realizzando dei veri e propri murales itineranti. Si creavano slogan, urlati prevalentemente in rima baciata, ma anche sotto forma di piccoli componimenti poetici con una struttura più complessa. Si distribuivano volantini scritti fitti fitti e tirati a ciclostile. E si cantava. Si cantavano tante canzoni. Ma, soprattutto, L’Internazionale, Bella ciao e Bandiera rossa. Si cantava a squarciagola e, se le divergenze rigorosamente “in seno al popolo” vertevano anche sulle parole delle canzoni, bisognava cantare più forte degli “altri”. Alla fine di Bandiera rossa, con l’ultimo filo di voce rimasto, si giocava la partita più importante, quella che avrebbe stabilito gerarchie ed egemonie, caratterizzando senza alcun dubbio il corteo. Naturalmente, in ognuno dei gruppi contrapposti si sarebbe confermata la sensazione di avere avuto la meglio sugli altri partecipanti alla manifestazione, avendo ascoltato prevalentemente, se non esclusivamente, la propria voce. Un difetto che i militanti della sinistra, in ogni forma e versione, si sarebbero portato addosso per sempre. Ma allora ancora non lo sapevamo. Pensavamo che anche da quella prova vocale potessero dipendere le prospettive delle nostre ferme convinzioni ideologiche. Tornando a Bandiera rossa, alla fine dell’ultima strofa, dopo “evviva il comunismo e la libertà”, partiva un coro ritmato: «Viva Marx, viva Lenin…» (i primi due mettevano più o meno tutti d’accordo) poi, però, ci si divideva tra chi continuava con «Viva Gramsci e Togliatti» e chi intonava «viva Mao Tse-Tung». Una differenza non da poco, a ben vedere. I più ortodossi, del Pci o della Cgil, sceglievano un percorso tutto interno alla via italiana al socialismo e lo slogan completo era un perentorio «viva il grande Partito Comunista, di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer» a cui era perfino difficile replicare. Ci provarono i più creativi del movimento del Settantasette con un sarcastico «Che c’entra il primo con gli altri tre?»

Noi del Manifesto e del Pdup alle manifestazioni eravamo pochini. Ed era pure difficile suddividersi tra il richiamo alla specificità del comunismo italiano e un pericoloso appiattimento su un leader, Mao Tse-Tung, intorno al quale sorgevano dei dubbi già allora. Qualcuno lanciava un più unificante «Ho, Ho, Ho, Ho Ci Min» che aveva il vantaggio di ricordare una guerra di liberazione in corso, e non mancava neanche l’omaggio alla rivoluzione cubana. In tal caso si gridava in coro «Che, Che, Che Gue-va-ra». Giusto per completezza di informazione bisogna ricordare che c’era pure chi si rifugiava dietro un cruento «Viva il compagno Giuseppe Stalin, terrore dei fascisti, terrore dei padroni, terrore di tutti i falsi comunisti» da cui era opportuno prendere le distanze, anche fisiche, allontanandosi quel tanto che bastava per evitare di essere individuati come falsi comunisti nell’eterno conflitto tra linee rosse e linee nere e per risparmiarsi le accuse di frazionismo o di trockismo. È questo il contesto nel quale, ripassando velocemente l’album di famiglia, provammo a giocarci la nostra onesta partita, sfruttando, tra l’altro, un vantaggio che si sarebbe rivelato decisivo. Al di là di chi avrebbe avuto la meglio tra ortodossi, maoisti e stalinisti, tutti, ma proprio tutti, dopo aver cantato con enfasi e per intero Bandiera rossa e aver ritmato il proprio slogan finale con tutta la voce disponibile, per forza di cose avrebbero dovuto fermarsi a riprendere fiato. Bastava non partecipare alla sovrapposizione di voci contrastanti: “Viva Marx, viva Lenin, viva Gramsci, viva Mao, viva Togliatti, viva il grande…, terrore dei fascisti…” e conservare la voce per il colpo finale. Uno di noi – facevo di tutto per ritagliarmi questa funzione – scandiva «Rosa – Rosa – Rosa» seguito dal coro «Lux-em-burg». Che soddisfazione! Il grido arrivava dappertutto, colpendo e sorprendendo tutti gli altri partecipanti. Dai loro sguardi si intuiva, a volte si comprendeva senza alcun margine di dubbio, che si stessero chiedendo: e questa chi è? Che si chiamasse Rosa era abbastanza evidente, ma chi fosse questa Luxemburg era davvero un mistero. Per nostra fortuna. Perché, altrimenti, tutti quelli che fino a un momento prima si erano divisi, avrebbero potuto trovare, cosa davvero rara, un punto in comune per accusarci, in ordine sparso di: spontaneismo, second’internazionalismo, revisionismo, economicismo e pacifismo. Sì, quasi per tutti Rosa risultava un mistero. C’era anche da andarne fieri. Tutto sommato si poteva rimarcare una differenza, sottolineare, con un tocco di snobismo che in realtà non ci mancava, una superiorità culturale a cui eravamo già abituati, per la ricorrente accusa di intellettualismo altra «malattia infantile del comunismo», ritenuta, senza dubbio alcuno, ancora più grave e irrecuperabile dell’estremismo.

Un orgoglio che Luciana Castellina, meglio di me e con l’autorevolezza che le è riconosciuta, in occasione del centenario dell’assassinio di Rosa Luxemburg, ha ribadito dalle pagine del quotidiano il manifesto: “Nei fantastici anni Sessanta l’Italia aveva cominciato ad aprirsi alle correnti marxiste maturate fuori dall’alveo ufficiale e, così, anche Rosa giunse fra noi. Immediatamente insediandosi, come punto di riferimento essenziale nel cuore del Sessantotto e, naturalmente, de il Manifesto”.

VERSIONE AUDIO

Non è un audiolibro. Ho provato a registrare direttamente con la mia voce il primo paragrafo, il cui testo è riportato a lato.

Le foto provengono dall'archivio personale di Enrico Pappalardo, a sua volta testimone e protagonista di quegli anni indimenticabili che le ha cortesemente messe a disposizione.