gli strumenti di democrazia operaia nella zona industriale orientale di Napoli

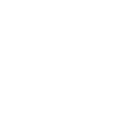

...nel 1975, dovendo preparare l’esame di Metodi e tecniche della ricerca sociale [con il professor Domenico De Masi], partecipai a una ricerca di gruppo dal titolo: Gli strumenti di democrazia operaia nella zona industriale di Napoli – La lotta di classe dalla fabbrica al territorio. Il gruppo, un vero e proprio “collettivo”, era composto da due militanti del Pci, Rocco e Vincenzo, due lavoratori studenti: Michele, del Pdup, dipendente della Camera di Commercio e Luigi, impiegato della Olivetti, vicino a Lotta Continua e Fedele che si collocava sulle posizioni politiche più “estreme” di tutti. Lavorammo insieme per quasi un anno. Nel presentare il rapporto finale sentimmo la necessità di chiarire “la composizione relativamente eterogenea del gruppo di ricerca” e giustificammo qualche ritardo precisando che, “il gruppo ha privilegiato la discussione sugli aspetti metodologici e ideologici relativi all’attività di ricerca” da cui è scaturito “il rifiuto di un facile compromesso che riproponesse il mito della neutralità del metodo scientifico all’ombra di posizioni di sinistra”. Esplicitammo il nostro rifiuto del “ruolo stesso del tecnico e dell’intellettuale come corpo separato e privilegiato, nella prospettiva di una diversa ridistribuzione del sapere [nonché] la nostra adesione al modello marxiano, nella convinzione che esso non sia una metodologia ma un metodo, ovvero uno strumento epistemologico di approccio alla realtà basato sull’astrazione e deduzione per approssimazioni successive”. Insomma, avevamo passato ore e ore a discutere, anche nel dettaglio, spaziando dal ruolo del sociologo e del suo rapporto con il committente fino alla funzione e l’attualità dei Consigli di Fabbrica. Affidammo al capitolo Le matrici teoriche della tematica consiliare un’accurata ricostruzione del “dibattito sulle forme di organizzazione per la gestione diretta del potere da parte della classe operaia” riproducendo, nel nostro piccolo, il dibattito di inizio Novecento che, partendo dalla parola d’ordine della rivoluzione bolscevica «tutto il potere ai Soviet», aveva appassionato, e diviso, i socialdemocratici e i comunisti di tutta Europa. I mesi che dedicammo allo studio e al confronto persero completamente la connotazione dei tempi e dei modi tipici della preparazione di un “semplice” esame universitario. [...] Michele lo avevo conosciuto da pochi mesi. Eravamo entrambi iscritti alla sezione del Pdup di corso San Giovanni e la sua provenienza dalla “componente” ex-Psiup comportava una maggiore frequentazione con il pensiero della sinistra socialista del quale non soltanto Lelio Basso [clicca sulla foto a destra per andare al collegamento interno al sito] era stato un importante riferimento. Si rivelò un accurato studioso della problematica e tracciò la mappa concettuale a cui fare riferimento. Consultammo i Quaderni Rossi e gli articoli di Vittorio Foa, Raniero Panzieri e, soprattutto, le analisi e le ricerche di Pino Ferraris. Grande spazio, naturalmente, fu dedicato a Rosa Luxemburg che risultò una vera e propria scoperta per tutti gli altri partecipanti al lavoro di ricerca.

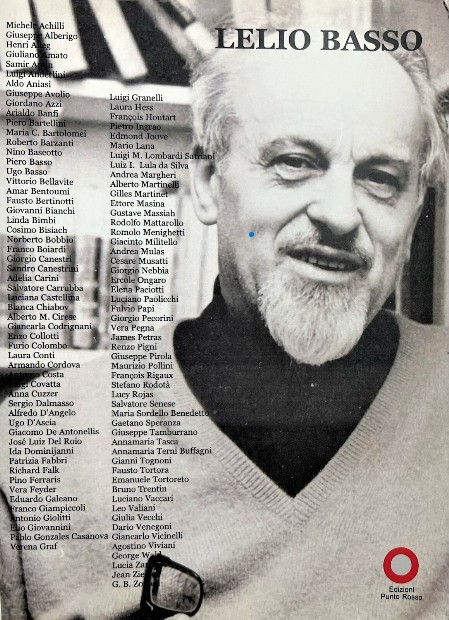

Recuperammo Democrazia e consigli operai, un pamphlet di Max Adler, pubblicato a Vienna nel 1919 nel quale si sosteneva la necessità di rafforzare il movimento dei Consigli in modo che potesse contestualmente costituire un’alternativa al sistema parlamentare e alla “deriva” della dittatura del proletariato instaurata dopo la rivoluzione russa. Il punto di partenza era sempre “il concetto di democrazia [che] è generalmente considerato come il concetto della eguaglianza politica [ma] una trasformazione puramente politica non poteva modificare le condizioni di vita delle masse finché mancava l’uguaglianza economica [poiché] non è l’uguaglianza borghese dei diritti che può dare un contenuto all’idea della democrazia ma solo l’uguaglianza sociale. Malgrado l’uguaglianza dei diritti politici, la società soggiace sempre di più alla dominazione del grande capitale organizzato, resta completamente al di fuori di ogni riformismo politico”. Citammo il contributo di Anton Pannekoek, socialista olandese che nel 1947 scrisse I consigli operai, considerandoli i primi nuclei costitutivi della “transizione” alla società socialista. “L’organizzazione del lavoro da parte degli stessi produttori si basa sulla collaborazione volontaria di tutti; niente padroni e niente servi. […] Nella organizzazione della società, ancor prima che nell’organizzazione di una singola industria, è necessario che i lavoratori esprimano la loro volontà soltanto attraverso uomini di cui abbiano fiducia, di rappresentanti, cioè, che partecipino alle loro assemblee.” Proseguimmo con la ricostruzione del “biennio rosso” in Italia e, quindi, ci misurammo con il pensiero di Antonio Gramsci e la nascita della rivista l’Ordine Nuovo. Individuammo, per questa strada, i riferimenti teorici che rendessero meno “ingessata” quella “via italiana al socialismo” che nel Pci si era appiattita sull’interpretazione che ne avevano dato Togliatti prima e Longo dopo, rifacendosi alla più ortodossa tradizione terzinternazionalista del primato del partito, anzi, del Partito.

Per Gramsci, “lo stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale caratteristici della classe lavoratrice sfruttata. Collegare tra loro questi istituti, coordinarli e subordinarli in una gerarchia di competenze e di poteri, accentrarli fortemente, pur rispettando le necessarie autonomie e articolazioni, significa creare fin d’ora una vera e propria democrazia operaia, la contrapposizione efficiente e attiva con lo stato borghese, preparata già sin d’ora a sostituire lo stato borghese in tutte le sue funzioni essenziali di gestione e di dominio del patrimonio nazionale”. Mi appassionai a queste letture e, così come sarebbe avvenuto anche per la preparazione di altri esami, riuscii a compensare la fatica dello studio ritenendola in qualche modo un prolungamento dell’impegno politico quotidiano, la mia formazione per possedere il numero maggiore possibile di parole e imparare a utilizzarle.

da Una Rosa nel cuore - 4.3 La democrazia operaia pagg. 67-71

LA DEMOCRAZIA OPERAIA

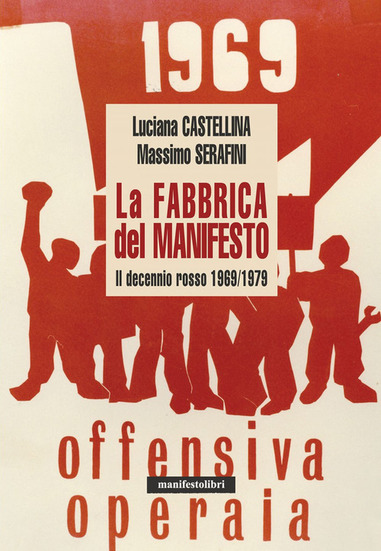

DALLE COMMISSIONI INTERNE AI CONSIGLI DI FABBIRICA. Per un approfondimento [CLICCA SULLA FOTO]